こんにちは、パラちゃんねるライターチームです。

ASDという名前を聞いたことがありますか?

ASD(Autism Spectrum Disorder)とは、日本語では自閉スペクトラム症と呼ばれ、ADHDや学習障がいなどと同じく発達障がいの1つとされています。

名前はなんとなく聞いたことがあるけど、実際にどのような特性があるのか、そして当事者がどのような困難を抱えているかについては、まだまだ知られていない方も多いかもしれません。

企業としても、障がい者雇用などの重要性も高まってきていますが、ASDをはじめとした目に見えない障がいにどう対応すればいいのかがわからず悩んでいる採用担当や人事担当の方も多いのではないでしょうか?

そこで今回は、ASD当事者との採用面接を行う際に抑えておきたいポイントをご紹介します。

面接前の参考にしていただけるとうれしいです。

※この記事は、2023年5月に公開されたものを再編集しています。

目次

1.ASDとは

2.マンガでポイントを予習

3.ASD当事者との面接で採用担当が気をつけたいこと:面接前編

4.ASD当事者との面接で採用担当が気をつけたいこと:面接中編

5.ASD当事者との面接で採用担当が気をつけたいこと:面接後編

6.まとめ

ASDとは社会的なコミュニケーションに困難を抱える脳機能障がい

採用の段階で気をつけることをご紹介する前に、まずはそもそもASDとはいったいどのような障がいなのか、ASDやその特性について解説します。

ASD(Autism Spectrum Disorder)とは、日本語では自閉スペクトラム症と呼ばれる、発達障がいのうちの1つです(参考:国立精神・神経医療研究センター)

ASDとあわせて、発達障がいという言葉も聞くことが増えてきましたが、ADHDの他に、ADHD(注意欠陥多動性障がい)、学習障がいなどの障がいの総称が発達障がいとなります。

発達障がい者支援法では、「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障がい、学習障がい、注意欠如多動性障がいその他これに類する脳機能の障がいであってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるもの」と定義されています(参考:文部科学省)。

人によってはASDとADHD、ADHDとLD(学習障がい)など、複数の障がいをあわせて持っている方もいます。

今回の記事でご紹介するASDは、主に「社会的なコミュニケーションや他の人とのやりとりが上手く出来ない、興味や活動が偏る」などの特性があるとされています(参考:国立精神・神経医療センター)

社会的なコミュニケーションや他の人とのやりとりにおいて、具体的に現れる特性としては、

- 場の空気を読むことが難しい

- 視線を合わせることを苦痛に感じる

- こだわりや自分のルールを強く持つため人に合わせることが難しい

などがあげられます。

その他にも、「予想外の状況が起こるとパニックになる」や「感覚が過敏」などの特性がある人もいます。

(※)ASD当事者によって、どの特性があるか、またそれによってどの程度の困りごとを抱えるかは異なります。基本的な知識を持ったうえで、その都度相手の特性に配慮した対応を模索することが大切です。

コミュニケーションに困難を抱えやすい特性のために、周囲からは誤解や偏見を持たれてしまうことも…。

とくに、「やる気や熱量がない」「共感性がない/感じが悪い」などとレッテルをはられてしまうことが多いようです。

また、「曖昧な指示を受け取ることが難しい」「こだわりが強い」などの特性によって、職場での働きづらさを感じる当事者もいます。

しかし、発達障がいに対する正しい理解をもとに、特性に対して適切で柔軟な配慮を行うことで、当事者も周囲の人も働きやすい環境を作ることができます。

ではさっそく、ASD当事者との採用面接のときに、採用担当の方が気をつけるべきポイントを解説していきます!

まずはマンガでポイントを解説します。

マンガでポイントを予習

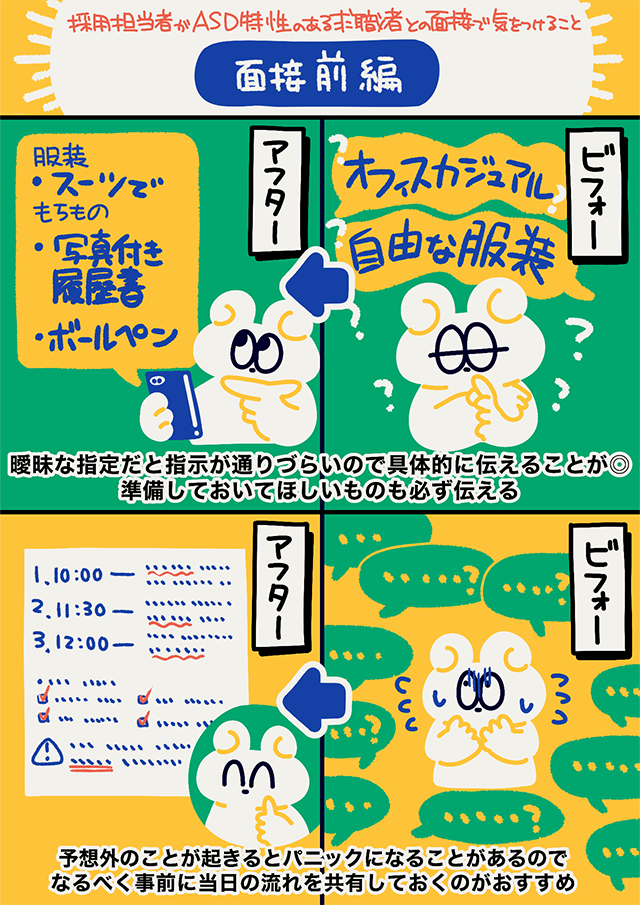

ここからは企業の採用担当の方が、ASD当事者である求職者との採用面接を行う際に気をつけたいポイントをご紹介していきますが、まずはマンガでポイントをピックアップしてご紹介します。

それぞれのポイントについては、このあとの章でさらに詳しく解説していきますが、まずはイメージを掴んでもらえるとうれしいです。

また、面接前にはもう一度このマンガを読んで復習してみてください!

ASD当事者との面接で採用担当が気をつけたいこと:面接前編

まずは面接の前段階で気をつけるべきポイントはなんなのでしょうか?

①曖昧な指定をしない:服装、持ち物

ASD当事者の中には、先の章で「空気を読むことが苦手」という特性があるとご紹介しました。

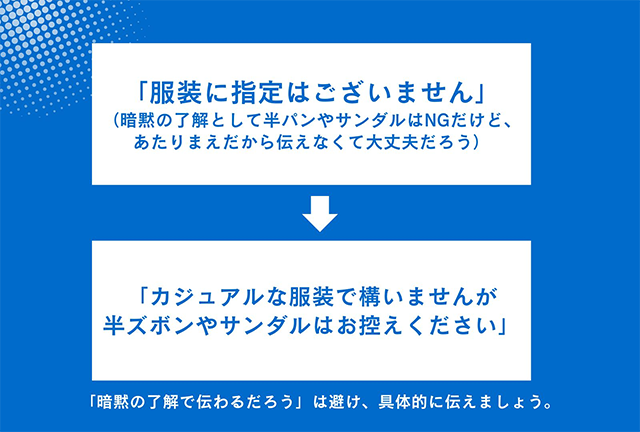

この特性と関係して、「曖昧な指示を理解しづらい」というものがあります。

「普通に考えれば/暗黙の了解でわかるだろう」と思ってしまいがちなことでも、ASD特性のある人にとっては理解することが難しいケースがあるのです。

たとえば、面接時の服装指定でよくある「オフィスカジュアル」というのは、ボーダーラインが曖昧な指示の1つです。

もしも面接時の服装に指定がある場合は

「襟付きジャケットを着用してきてください」

「スーツを着用してきてください」

など具体的な指示があると、当事者は安心して用意をすることができます。

面接時の服装に指定がない場合は、

「普段どおりの服装で構いません」

「私服で構いません」

など、明確に記載するようにしましょう。

また企業によっては、「私服OK」としていても暗黙の了解として「半袖短パンはNG」など細かいルールが共有されているケースもあるでしょう。

これも、「一般常識だから、なんとなく伝わるだろう」と思わずに、具体的に明記することが大切です。

②事前に面接の流れを伝えておく

ASDの特性のなかには、「予想外のことが起こったときにパニックになってしまう」という特性があります。

とくに面接という、誰にとっても緊張しやすいシチュエーションでは、なるべく事前に当日の流れを共有しておくことがおすすめです。

- 集合時間と集合場所

- 実際に面接をするときの流れ(面接官のいる部屋に入るのか、待機している部屋に面接官が来るのか、など)

- 面接官の人数

- 想定される質問の概要や数

- 面接にかかる時間

- 前の面接時間が押してしまったときの対応

などなど、あらかじめ共有しておくことで不安が少なくなり、お互いにリラックスした状態で面接を行うことができます。

以上が、ASD特性のある求職者との面接を迎える前の段階で気をつけたいポイントでした。次は、いざ面接!というときに、気をつけたいポイントをご紹介します。

ASD当事者との面接で採用担当が気をつけたいこと:面接中編

ASD当事者との採用面接時には、どんなことに気をつければいいでしょうか。

配慮するべきポイントがわからず、不安な採用担当の方は、ぜひ参考にしてみてください。

①曖昧な質問をさけ、意図が明確な質問をする

「曖昧な質問をさけ、意図が明確な質問をする」というのは、面接前編でご紹介した「服装の指定」と同じく、ASDの「曖昧な指示や微妙なニュアンスを文章から読み取ることが苦手」という特性が関係しています。

たとえば…

【BAD事例】

採用担当者「あなた自身について教えてください」

応募者「(自分のどこまでを伝えればいいのだろう…)

【GOOD事例】

採用担当者「学生時代に熱中したことはなんですか?」

応募者「私が学生時代には…」

採用担当者「今後のキャリアプランを教えて下さい」

応募者「今後、私は…」

など、質問をするときには聞きたい内容を具体的に伝えるようにしてください。その質問をする意図も含めて伝えられると、より誤解なく理解しやすくなります。

また、よく採用の場面では「あえて面接官が突飛な質問をして、相手の対応力を見る」というものがあります。

たとえば「自分を果物にたとえるならば、どんな果物ですか?その理由は?」など…。

もちろん職種によっては「突然の対応力が必要だ」と考えられるケースもあるかもしれませんが、すべての職種がそうであるとは限りません。

とくにASDの特性のある人を採用するときには、「その人の得意なことと苦手なことをお互いに把握しながら、適した仕事をお願いしよう」と考える採用担当の方が多いと思います。

「今回募集する人材に対して本当にこの質問は必要か?」と、あらためて考えてみてください。

②視線を無理に合わせようとしない

ASD特性のある人の中には、人と話すときに視線を合わせることが苦手で強い苦痛を感じる人がいます。

「目が合わない=やる気がない/話す気がない」わけではないことを理解した上で、お互いが1番話しやすい状況で面接をすることが大切です。

目が合わないからといって、顔を覗き込むようにするなど、視線を合わせることを強要することはやめましょう。

一般的に、面接の際には「相手の目を見て話す」「感じよく明るい受け答えをする」ことが求められる風潮があります。

これらは「やる気があるか」「誠意があるか」などの”人間性”を判断する意図があるのだと考えられます。

しかしASD特性のある人には、たとえやる気や誠意があったとしても視線を合わせることが難しいと感じることがあるのです。

「目が合わない」ことによって「やる気がない」と安易に評価をするのではなく、あくまで、話す内容、面接中の回答から評価をするようにしましょう。

③社交辞令は避ける

ASD当事者のなかには「場の空気を読むこと」や「比喩や冗談、社交辞令を理解すること」が苦手と感じる特性のある人がいます。

採用が決まっていなかったとしても、

【BAD事例】

「ぜひ一緒に働きたいですね!」

「あなたのスキルは、うちの会社でとても活きると思います!」

など、場を盛り上げるような言葉がけをしてしまう方もいるかもしれません。

こうした言葉を文字通りに受け取ってしまう場合も多いので、「絶対にこの会社に採用される」と思い込み、他の企業との採用プロセスをすべて断ってしまう(しかし、実はあとから不採用通知がくる)というトラブルが起きてしまうのです。

【GOOD事例】

「あなたの持っているスキルについて、よくわかりました」

「選考の結果はまだ出ていないのですが、今日はお話できてよかったです」

なるべく比喩や冗談、社交辞令などを用いず、採用のプロセスについても明言できることを文字通りに伝えるようにしてみてください。

以上が、ASD特性のある人との面接中に気をつけるべきポイントでした。

最後に面接が終わったあとのポイントについてご紹介します。

ADHD当事者との面接で採用担当が気をつけたいこと:面接後編

面接が終わったあとの流れについて、企業によって結果を通知するまでの期間や、その方法が異なる場合が多いと思います。

たとえば「採用結果については、合否に関わらず◯月◯日までにメールでご連絡します」など、期日やその方法についても明確に伝えるようにしてみてください。

また、採用となった場合のその後の手続きなどについても具体的に流れを共有しておくことで、ミスコミュニケーションを避けることができます。

できれば、面接終了後に口頭でつたえるだけでなく、メール等の文面でも伝えられるとよいでしょう。

以上が、ASD特性のある求職者との面接時に、採用担当者が気をつけたいポイントでした。

まとめ

以上、ASD当事者との面接で採用担当が気をつけたいことを

- ASDとは

- マンガでポイントを復習

- ASD当事者との面接で採用担当が気をつけたいこと:面接前編

- ASD当事者との面接で採用担当が気をつけたいこと:面接中編

- ASD当事者との面接で採用担当が気をつけたいこと:面接後編

- まとめ

にわけてご説明してきました。

この記事で紹介したポイントは、ASD特性のある人以外にとってもスムーズな面接やコミュニケーションを行う上で大切なものばかりです。ASD当事者との面接以外の状況でも、採用担当者にはぜひ知っておいてほしいと思います。