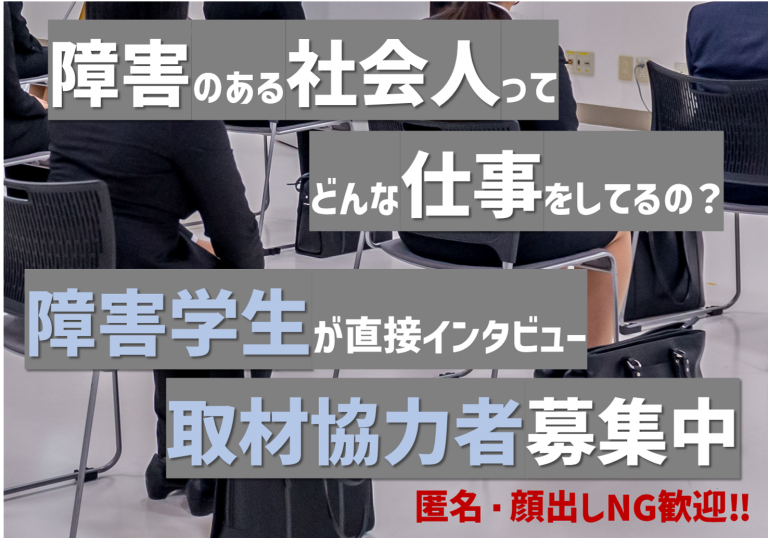

【発達障がい・ADHD編】マンガでわかる!部下/同僚と働くときの配慮の仕方

![]() 1

1

![]() 1

1

2023.2.5

ADHDは、日本語で「注意欠如多動性障がい」と呼ばれ、近年認知度が急激に高まってきた障がいの1つです。

ADHD当事者には、「注意力がない・ケアレスミスが多い」などの特性を持つ人が多いのですが、目に見える障がいではないため、適切な配慮を受けられなかったり、まわりから誤解されたりと、職場で苦労をしている人も多くいます。

しかし、職場における配慮のポイントを抑えるだけで、双方にとって働きやすい環境を作ることができます!

では実際、ADHD特性を持つ同僚や部下と一緒に働くことになった場合、どんな配慮や対応ができるのでしょうか?

3つのポイントにわけて、解説していきます!

執筆:パラちゃんねる運営事務局

- 目次

- 1.ADHDとは?

- 2.マンガでポイントを予習

- 3.大切なのはコミュニケーション

- 4.対応①働きやすい環境を作る

- 5.対応②指示は具体的に

- 6.対応③優先順位を伝える

- 7.まとめ

ADHDとは?

最近耳にすることも増えてきたADHDですが、そもそもどんな意味があるのでしょうか?まずは、ADHDやその特性について解説します。

ADHD(Attention-Deficit / Hyperactivity Disorder)とは、発達障がいのうちの1つです。

日本語では注意欠如多動性障がいと呼ばれるADHDには、不注意、落ちつきのなさ、衝動性などの特性があります(参考:国立精神・神経医療研究センター)。

具体的には、以下のような形で現れることが多いようです。

・不注意→ミスが多い、集中力がない

・多動性→じっとしてられない

・衝動性→思いついたらすぐに行動に移す

それぞれの特性の強さは人によって異なりますが、学校や職場など様々な生活の場面で困難を抱える当事者が多くいます。

特に職場ではミスの多さや集中力の欠如によって、「まじめにやっていない」というイメージを持たれやすく、適切な支援や配慮を受けられないケースも多くあります。

しかし、ADHDに対する正しい理解をもとに、企業側が特性に対して適切で柔軟な配慮を行うことで、当事者も周囲の人も働きやすい環境を作ることができるのです。

ではさっそく、ADHD特性を持つ同僚や部下と一緒に働くときに、どんな配慮や対応ができるのか解説していきます。

まずはマンガでポイントを紹介していきます!

マンガでポイントを予習

ADHD特性を持つ同僚や部下と一緒に働くとき、チームのメンバーはいったいどのような配慮や対応ができるのでしょうか?

まずはポイントを、マンガで紹介していきます。

新しくADHD特性を持つ社員が職場やチームに入ってくる場合にも、ぜひ読み返してみてくださいね!

このマンガで解説したポイントを、このあとさらに詳しく解説をしていきますが、具体的な対応ポイントに移る前に、まずはADHD特性を持つ人と一緒に働くことになった際にあらためて抑えておきたいマインドセットをご紹介します。

大切なのはコミュニケーション

そもそも、私たちが人それぞれ得意や不得意が違うように、ADHD特性を持つ人の中でもどのような特性が強く現れるか、は大きく異なります。

つまりそれは、職場において困りやすいポイントも人によって様々、ということ。

「ADHDの人にはこの対応をすればOK!」という気持ちでいると、スムーズな対応にはなりづらくなってしまいます。

あくまで「目の前の相手が困りやすいポイントをコミュニケーションの中で見つけて、対応策を考える」スタンスが大切です。

あらかじめ「困ったことがあったら声をかけてね」などの声がけをしておくことで、ADHD特性を持つ人も、相談しやすい空気を作ることができます。

この記事でご紹介するポイントを読んで、トライアンドエラーを繰り返しながら、その人やその職場に1番しっくりくる対応や配慮を見つけられるきっかけにしていただきたいと思います。

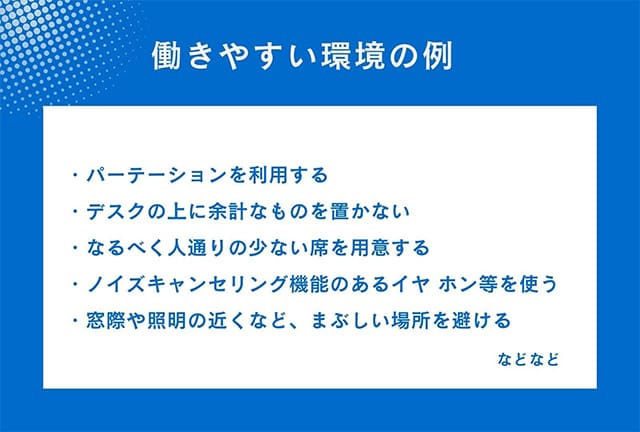

対応①働きやすい環境を作る

ADHD特性を持つ人にとって、特に人の多いオフィスは集中力を保つことがとても難しい空間でもあります。

● 人が常に動き回っている

● 人の話し声が常に聞こえる

● 電話のコール音が定期的に流れる

周囲からの情報であふれている環境では、集中力がそがれ、ケアレスミスにも繋がりやすくなってしまいます。

特にADHDの中には、聴覚過敏や視覚過敏など、感覚が敏感すぎるという特性を持つ人も多くいるので、なるべくこのような外部の情報刺激を遮断できる環境を整えることが大切です。

人の動きの多いオフィスや、照明がまぶしくなりがちのオフィスでは、パーテーションや半個室スペースを用意することで、過度な視覚情報を遮断することができます。

パーテーション等の用意が難しい場合には、なるべく壁際や部屋の角に座席を用意できるとよいでしょう。

聴覚過敏や視覚過敏などの特性は、人によって度合いや種類は様々です。

相手の特性や困り事をヒアリングして必要な対応を取ることで、ADHD特性を持つ人にとっても働きやすい環境を整えることができるのです。

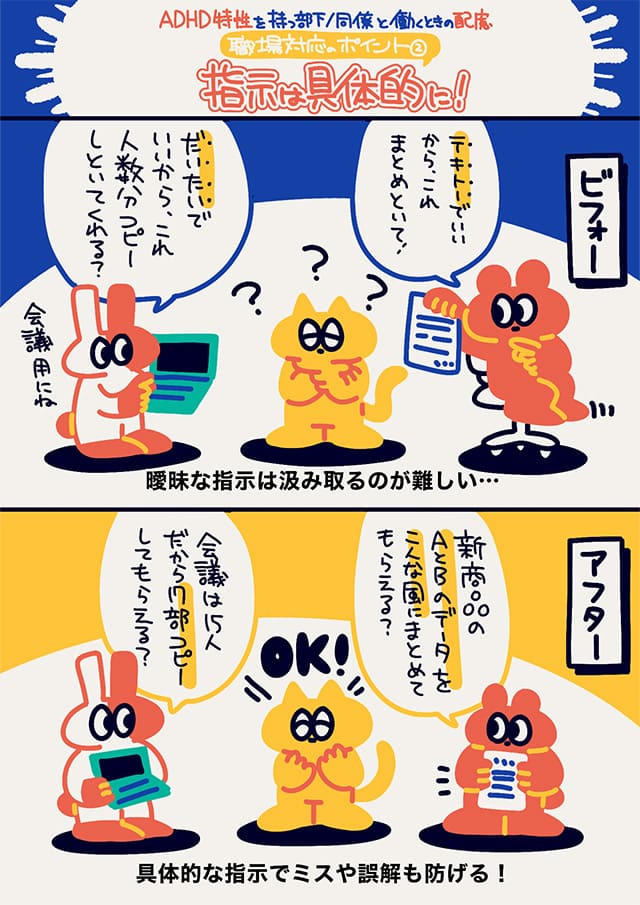

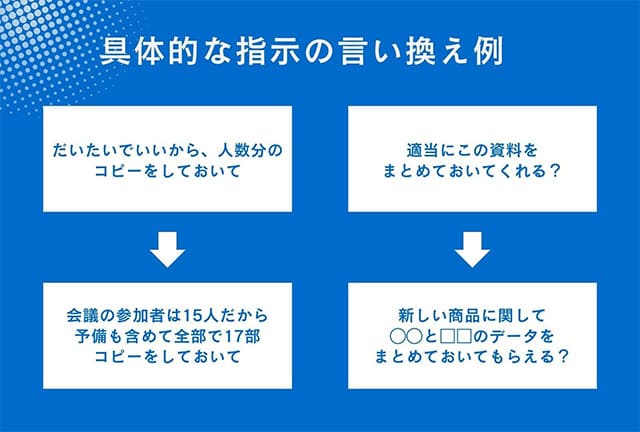

対応②指示は具体的に

「曖昧な指示を受け取ることが難しい」という特性は、一般的にはASD(自閉スペクトラム症/自閉症スペクトラム障がい)の特性とされることが多いです。

しかし、ADHD特性を持つ人にとっても、曖昧な指示を理解することが難しい場合が、実は多くあります。

たとえば、こんな指示の仕方をしてしまっていませんか?

「だいたいでいいから、人数分のコピーをしておいて」

「適当にこの資料をまとめておいてくれる?」

「だいたい」「適当に」などの具体的ではない指示の形では、ADHD特性のある人にとって「どの程度が適切か」を把握することが難しいケースがあります。

そのため、指示を出した人の想像していた範囲から大幅に外れる仕事をしてしまう場合も…。

上で紹介した曖昧な指示の例は、以下のように言い換えることができます。

数や必要な情報を具体的に伝えることで、ミスコミュニケーションを防ぐことができます。

また指示を出す際には、疑問点がないかもその都度確認できるとよりよいでしょう。

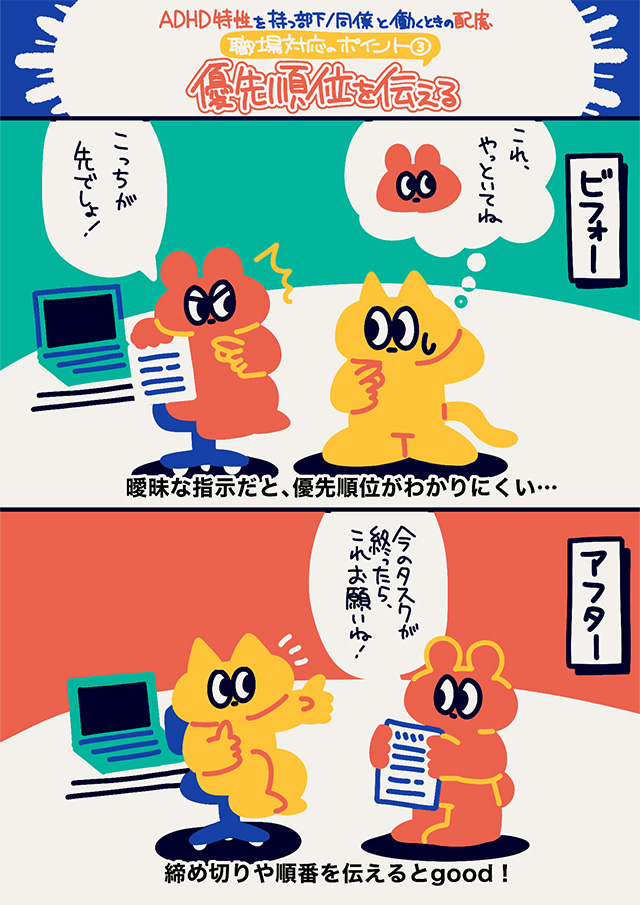

対応③優先順位を伝える

ADHD特性を持つ人には、物事の優先順位を決めることが難しいと感じる方も多くいます。

業務を開始するタイミングで、今日するべき仕事をTODOリストにまとめて共有するようにしてみましょう!

締め切りやタスクの順番を整理して、「今どのタスクに取り組むべきなのか、それが終わったら次は何をするべきなのか」をわかりやすく伝えられるとよいでしょう。

ここでは、ただ口頭で伝えるのではなく、社内チャットツールやメモツールなどを使って、あとから確認できるようにすることも大切です。

ADHD特性を持つ人が業務になれてきた段階では、稼働を始める前に自分でTODOリストを作成することも可能になるケースも多いようです。

その場合は、作成したTODOリストを上司や同僚と確認する時間を取ることで、より安心して稼働することができます。

まとめ

以上、ADHD特性を持つ同僚や部下と一緒に働くことになった場合、どんな配慮や対応ができるのか、ポイントにわけて解説をしてきました。

● ADHDとは?

● マンガでポイントを予習

● 大切なのはコミュニケーション

● 対応①働きやすい環境を作る

● 対応②指示は具体的に

● 対応③優先順位を伝える

特性の現れ方や、その度合いは個人によって異なります。

大切なのは、「目の前の相手が何に困っているか?」をきちんとヒアリングし、それを「努力が足りない/やる気がない」と片付けるのではなく、柔軟に対応をしていくこと。

最初から完璧な対応や配慮を目指すのではなく、ADHD特性を持つ同僚や部下とコミュニケーションを取りながら、双方にとって働きやすい解決策を見つけていけるとよいですね!

ADHD特性を持った人と一緒に働くことになった場合には、ぜひ参考にしてみてください。

Text by

パラちゃんねる運営事務局

多様性を推進するプロジェクト「パラちゃんねる」は、2020年より「知る」を広げるラジオ・コラムのメディア活動に加え、「自由な出会い」を創出する障がい者雇用特化型の求人サイトを運営しています。

新着記事

新着記事

いますぐチェック

いますぐチェック