【発達障がい・ASD編】マンガでわかる!採用担当者が採用前に知っておきたい準備と対応のポイント

![]() 1

1

![]() 1

1

2023.5.28

こんにちは、パラちゃんねるライターチームです。

ASDという障がいをご存知ですか?

ASD(Autism Spectrum Disorder)とは、日本語では自閉スペクトラム症と呼ばれ、ADHDや学習障がいなどと同じく発達障がいの1つとされています。

名前はなんとなく聞いたことがあるけど、実際にどのような特性があるのか、そして当事者がどのような困難を抱えているかについては、まだまだ知らない方も多いかもしれません。

ASDは一般的に、社会的なコミュニケーションに困難を抱えやすいと言われていますが、実際にどのような特性があるのか、どのような対応が必要なのかは十分に知られていません。

そのために、ASD特性のある人が職場で働きづらさを抱えてしまう現状があるのです。

最近は障がい者雇用に取り組む企業も増えてきましたが、ASD特性のある従業員に対して、どのような配慮が必要かわからず、不安を抱えている企業も多いかもしれません。

そこで今回は、ASD特性のある従業員と企業の双方にとって働きやすい環境や仕組みを整え、互いにとってベストな状況を作るために必要な準備や対応についてご紹介します。

受け入れ体制を作る際に、参考にしていただけるとうれしいです。

執筆:パラちゃんねる運営事務局

目次

1.ASDとは

2.マンガでポイントを予習

3.ポイント①事前に特性や必要な配慮をヒアリングする

4.ポイント②社内やチームの理解度を高める

5.ポイント③職場実習制度を活用する

6.まとめ

ASDとは社会的なコミュニケーションに困難を抱える脳機能障がい

採用の段階で気をつけることをご紹介する前に、まずはそもそもASDとはいったいどのような障がいなのか、ASDやその特性について解説します。

ASD(Autism Spectrum Disorder)とは、日本語では自閉スペクトラム症と呼ばれる、発達障がいのうちの1つで、主に「社会的なコミュニケーションや他の人とのやりとりが上手く出来ない、興味や活動が偏る」などの特性があるとされています(参考:国立精神・神経医療センター)。

ASDとあわせて、発達障がいという言葉も聞くことが増えてきましたが、これはADHDの他に、ADHD(注意欠陥多動性障がい)、学習障がいなどの障がいの総称のこと。

人によっては、ASDだけでなくADHDや学習障がいなど、その他の発達障がいの特性を合わせ持っている場合もあります。

ADHD特性のある従業員への配慮のしかたについて詳しく知りたい方はこちらの記事も参考にしてください。

マンガでポイントを予習

ここからは、実際にASD特性のある人と働くことになった方、またはこれから働くかもしれない方が、どのような事前準備や対応をできるかを解説していきます。まずはマンガでポイントをピックアップ!

それぞれのポイントについては、このあとの章でさらに詳しく解説していきますが、まずはイメージを掴んでもらえるとうれしいです。

事前に特性や必要な配慮をヒアリングする

事前に特性や必要な配慮をヒアリングする

社内やチームの理解度を高める

社内やチームの理解度を高める

職場実習制度を活用する

職場実習制度を活用する

ポイント①事前に特性や必要な配慮をヒアリングする

一言でASDといっても、個人によって特性の種類や度合い、必要なサポートや配慮は1人ひとり異なります。

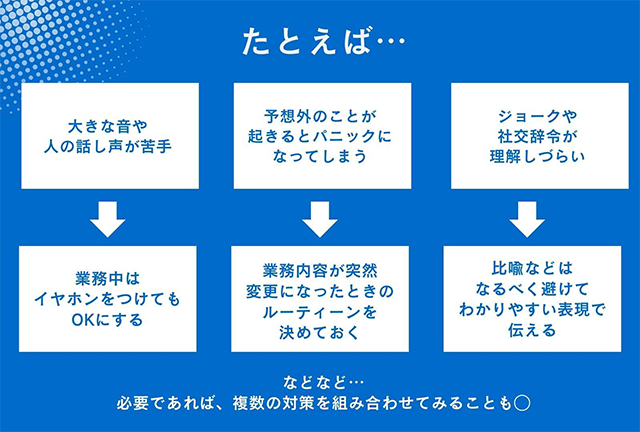

本記事の冒頭では、ASDの具体的な特性として以下の例をあげました。

● 場の空気を読むことが難しい

● 視線を合わせることを苦痛に感じる

● こだわりや自分のルールを強く持つため人に合わせることが難しい

● 予想外の状況が起こるとパニックになる

● 感覚が過敏

事前に行ったヒアリングの内容によって、なるべく事前に環境を整えておいたり、コミュニケーションのしかたに気をつけるようにしてみましょう。

まずはこれから一緒に働く、もしくは働くかもしれない相手の特性についてあらかじめヒアリングを行うことが大切です。

一緒に働くことになる同僚や上司に対しては、本人の了承を得た範囲で特性について共有できると、さらにコミュニケーションが円滑になりやすくなります。

※障がいや特性について、本人の了承なく周囲に暴露することは場合によってアウティングになりかねませんので、チームで共有するときは「何について、どの範囲まで共有するか」は必ず本人に確認してから行いましょう。

問い詰めるような雰囲気や「根掘り葉掘り聞き出そう」という態度ではなく、事前に「業務をスムーズに行うためにお互いの認識をすり合わせたい」と伝えた上でヒアリングすることで、求職者も安心して答えやすくなります。

とはいえASD特性のある求職者が、自分の特性や必要な配慮をはっきりと把握できているとは限りません。

また新しい職場で業務を行う場合には、これまで必要ではなかった対応が必要となる場合もあります。

事前のヒアリングはあくまで「スムーズなスタートを切るためのヒント」ととらえ、はじめから完璧な配慮や対応を目指すのではなく、「実際の業務上のコミュニケーションで困りごとを見つけ、その都度よりよい対応策を考える」ようにできるといいですね。

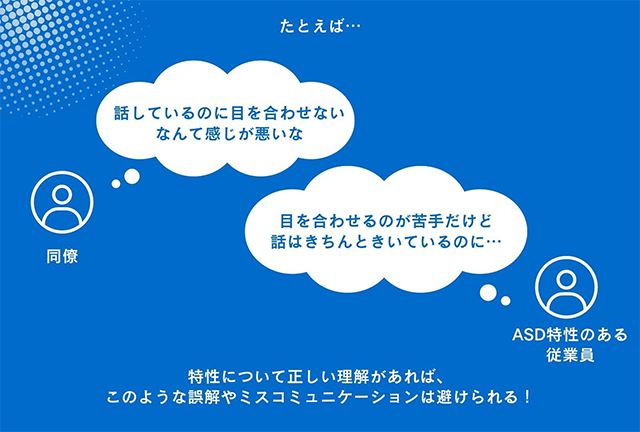

ポイント②社内やチームのASDについての理解度を高める

冒頭でも述べましたが、ASDを始めとした発達障がいは、周囲から見てすぐにわからないことも多い障がいです。

そのため、ASD特性のある人に対して「やる気がない」「感じが悪い」などのレッテルを貼ってしまいがちです。

しかし実際には、ASDは脳の機能障がい(参考:文部科学省)ですので、「気の持ちよう」「本人の性格を改善すればよい」という問題ではありません。

「ASDとはいったいどんな障がいなのか」

「それによって当事者はどのような困りごとを抱えているのか」

まずは、特性に関する正しい知識をチーム全体で学び、共有しておくことが大切です。

正しい知識を元に、配慮や対策を一緒に考えられる状況を作ることで互いに働きやすい環境を作ることができます。

社内でダイバーシティ研修などを行う企業も増えてきましたが、多くはセクハラ研修やLGBTQ+研修など、ジェンダーやセクシュアリティに注目したものがまだまだ多い現状があります。

ダイバーシティ研修を行う際には、ASDなどの発達障がいについてのトピックも取り入れてみてください。

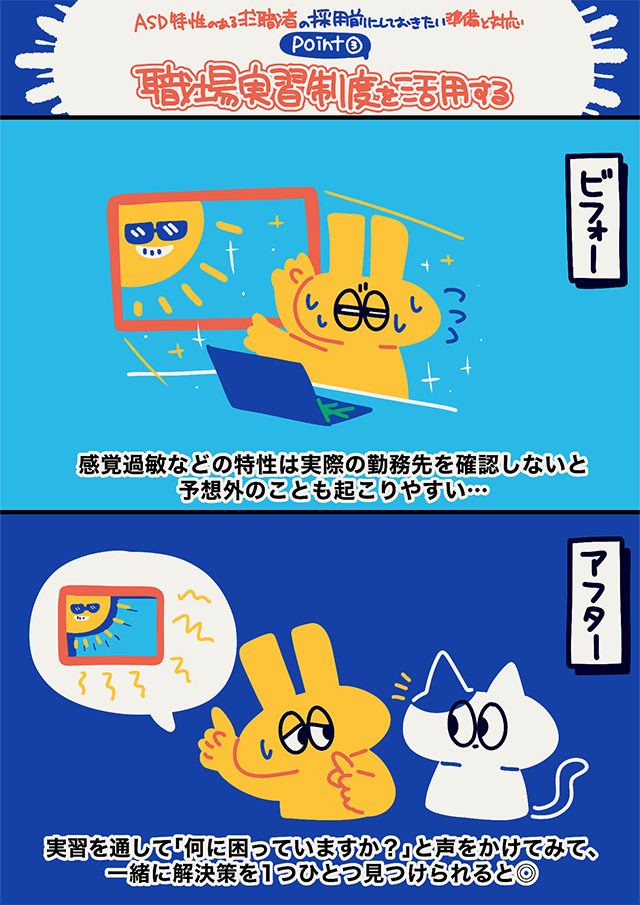

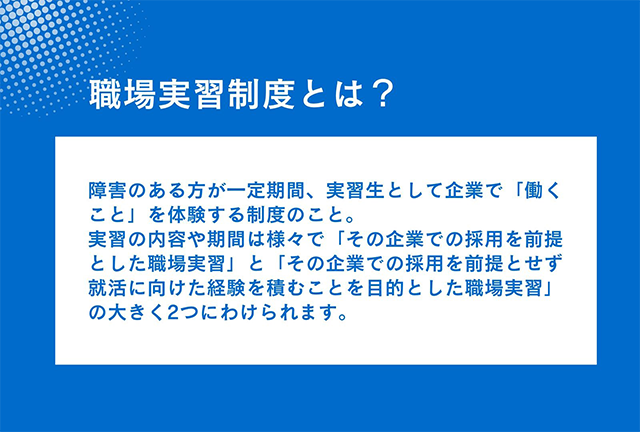

ポイント③職場実習制度を活用する

ここまで、ASD特性のある従業員を受け入れる前にしておきたい準備についてご紹介してきましたが、とはいえこれまでASD特性のある従業員を採用した経験のない企業のなかには、いきなり受け入れることに不安を抱くケースもあるでしょう。

それは、ASD特性のある求職者にとっても同じこと。

「本当にこの会社で働くことができるのか」

「業務内容は、自分にフィットするだろうか」

実際に、このような不安を抱えている求職者も多いのです。

また、ポイント①〜②で紹介した準備を行ったとしても、いざ実際に働きだしてみると思わぬトラブルや困りごとが見つかります。

そこで実際に採用する前の段階で、職場実習制度(インターンシップ)を通して一緒に働いてみることにより、その後の採用プロセスもスムーズに進められます。

とくに「その企業での採用を前提とした職場実習」の場合は、

● 実際の採用後の受け入れや対応がスムーズになる

● 事前に採用側・被採用側の双方の認識を揃えることができる

などのメリットがあります。

インターンの実施期間は、できれば1〜2日の短期インターンではなく、2週間以上などある程度の期間を設けることをオススメします。

なぜなら業務自体に慣れてきた段階で、新しい困りごとが見つかるケースがあるからです。

実際に就業することになった場合に担当する可能性のある業務を体験することで、含めてスムーズに対応することが可能になります。

職場実習を実施する際におさえたいポイント

● 職場環境はASD特性のある求職者にとって働きやすいか?

● 業務内容はASD特性のある求職者に向いているか?

これらのことは、実際のところ「求職者本人が働いてみないとわからない」ものでもあります。

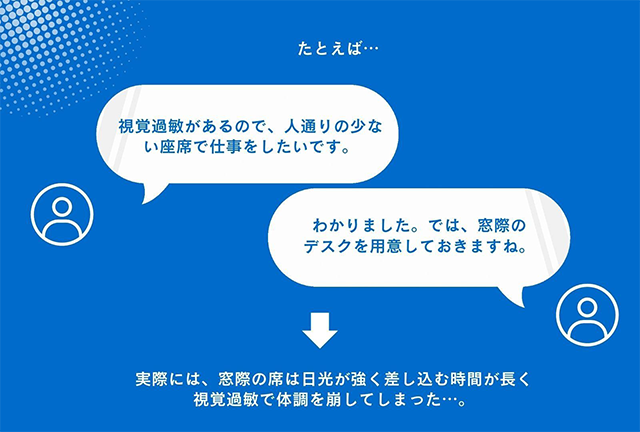

たとえば、ASDのよくある特性として、様々な感覚過敏(聴覚過敏、視覚過敏、触覚過敏、嗅覚過敏など)があげられます。

事前のヒアリングで、どのような感覚過敏を持っているのかをヒアリングし、なるべくそれらの刺激を避けた環境を整えることは可能ですが、一方で実際にそのオフィスで働いてみることで、予想していなかった刺激がわかることもあります。

実際に働き始めたときに予想外の困りごとが見つかることもありますので、あらかじめヒアリングしておいた困りごとや配慮の他にも働きづらさにつながる要因がないか、職場実習を通して見つけられると安心です。

とくに職場実習期間中は、日々細やかにコミュニケーションを取れるとよいですが、とくに

● 働きづらそうにしている様子

● 作業が進んでいない様子

● ミスが起きてしまう

などが見られた場合には、丁寧に「何に困っていますか?」と声をかけてみて、一緒に解決策を1つひとつ見つけられるといいですね。

可能であれば、15分〜30分程度の面談(1on1)の時間を始業時や就業時などに設けられると、より困りごとを見つけやすくなります。

具体的な職場対応の例をさらに詳しく知りたい方は、こちらの記事も参考にしてみてください。

ASDの職場実習で行う業務内容

実際に依頼する業務は、求職者の特性を含め得意なことと苦手なことを反映させた内容がおすすめです。

苦手なこと、特性によって難しいことを無理やり担当してもらおうとすると、成果があげづらく、お互いにとってストレスや不安を高めてしまいます。

● ルールやマニュアルに沿った業務が得意

● 接客などの対人コミュニケーションがメインの業務は苦手

など、特性によってある程度の傾向は存在しますが、「ASDだから◯◯はできないはず/◯◯は得意なはず」と一方的に決めつけてしまうことは避けましょう。

「◯◯はできそうですか?」などと相談しながら決められるといいですね。

まとめ

以上、実際にASD当事者とともに働き出す前に、しておきたい準備と対応について、

● 1. ASDとは

● 2.マンガでポイントを予習

● 3.ポイント①事前に特性や必要な配慮をヒアリングする

● 4.ポイント②社内やチームの理解度を高める

● 5.ポイント③職場実習制度を活用する

● 6.まとめ

にわけてご説明してきました。

ASDの特性を理解し、共有することが大切です。目標は、企業と従業員双方にとって働きやすい環境を整えることです。今回の記事を参考に、一緒に快適な職場作りを目指していきましょう!

新着記事

新着記事

いますぐチェック

いますぐチェック