【身体障がい・車椅子編】マンガでわかる!車椅子ユーザーが働きやすいバリアフリーなオフィスとは? 職場づくりのポイント解説

![]() 1

1

![]() 1

1

2023.10.24

こんにちは、パラちゃんねるライターチームです。

突然ですが、皆さんが働いているオフィスでは、バリアフリーが実現していますか?

そもそもバリアフリーとは、「多様な人が社会に参加する上での障壁(バリア)をなくすこと(※)」を指します。

(※)政府広報オンライン「知っていますか?街の中のバリアフリーと「心のバリアフリー」

様々な人が暮らしている社会ですが、なかでも障がいを持っている人にとって、実は多くの空間や施設、制度などが利用しづらい状況になってしまっていることがあります。

たとえば、

車椅子ユーザーが通ることのできない狭い通路

視覚障がいを持つ人が想定されていない、音声のみのアナウンス

日常生活に限らず、これらのバリアは職場という環境でもまだまだ多く残っています。

今回は、とくに車椅子を利用する方たちが働くうえで、バリア(障壁)となってしまうポイントの一部をご紹介し、車椅子ユーザーにとっても働きやすい職場づくりについて解説していきます。

バリアフリーという言葉は、すでに一般的に知られるようになってきましたが、実際に車椅子ユーザーにとって「なにがバリア(=障壁)になるのか」は、非当事者にとってはなかなか想像がしづらいものでもあります。

バリアフリーな職場づくりの参考にしていただけるとうれしいです。

執筆:パラちゃんねる運営事務局

ー 目次

● 車椅子を使う身体障がいとは?

● マンガでポイントを予習

● エレベータの設置/ボタンの位置

● 多目的トイレ

● 通路/デスクの高さ

● まとめ

車椅子を使う身体障がいとは?

一言で車椅子ユーザーといっても、どのような理由で車椅子を使用しているかは人によって異なります。

代表的なものでは

● 切断

● 脳血管障害

● 脊髄損傷

● 脳性麻痺

● 進行性筋萎縮症

● リウ マチ性疾患

などが挙げられます(※)。

これらの病気や障がいの詳しい説明は、こちらの記事を

(※)国土交通省「交通事業者向けバリアフリー人材育成プログラム調査 報告書」

事故や病気が原因で麻痺が起こる場合でも、麻痺の現れ方は人によって様々ですし、車椅子自体も、使用する人の体格や障がいの種類によって異なるので、「車椅子ユーザーには◯◯の配慮をすれば大丈夫!」という基準はありません。

では、車椅子ユーザーとの採用面接の際には、一体どんなことに気をつければいいのでしょうか?

まずはマンガでポイントをご紹介していきます。

マンガでポイントを予習

エレベータの設置/ボタンの位置

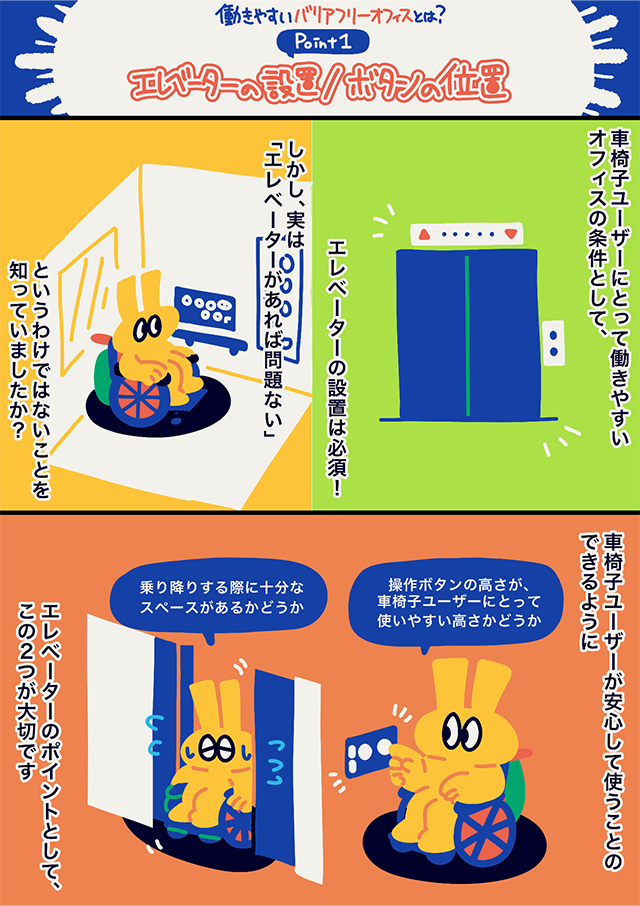

「車椅子とバリアフリー」と聞いて多くの人が真っ先に想像するもののなかでも、エレベーターの設置はとくにイメージしやすいかもしれません。

実際、駅や商業施設など階段のある建物には、ほとんどの場合エレベーターが設置されていますよね。

車椅子ユーザーにとって働きやすいオフィスの条件としても、「エレベーターがあること」は必須の条件となります。

しかし、実は「ただエレベーターがあれば問題ない」というわけでもないことをご存知でしたか?

● 操作ボタンの高さが、車椅子ユーザーにとって使いやすい高さかどうか

● 乗り降りする際に十分なスペースがあるかどうか

車椅子ユーザーが安心して使うことのできるエレベーターのポイントとしては、上記の2つも大切です。

操作ボタンの高さ

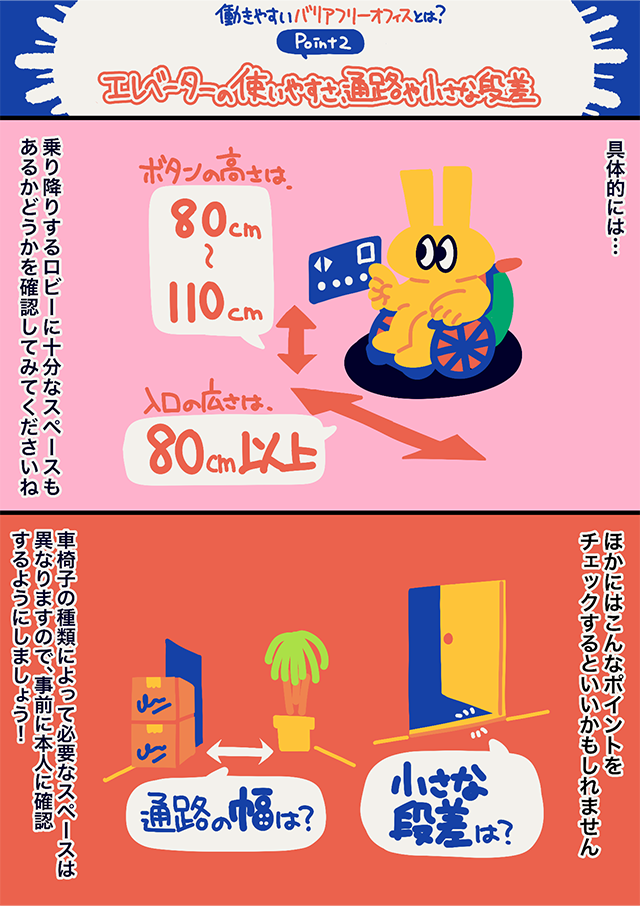

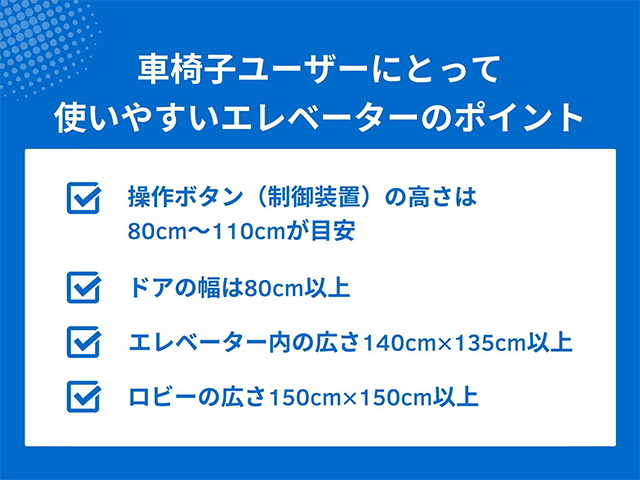

車椅子ユーザーによっても、身長や使用する車椅子のタイプは異なりますが、車椅子ユーザーにとっても押しやすい操作ボタン(制御装置)の高さは、高さ80cm〜110cmが目安とされています

乗り降りする場所やドアの広さ

車椅子ユーザーが利用できるようにするためには、ドアの幅は80cm以上が必要とされています。

入り口だけでなくエレベーター内の広さも、車椅子が十分に入り、方向などを変えられるスペースとして140cm×135cm以上が必要です。

意外と忘れてしまいがちなのは、エレベーターに乗り降りするロビーの広さも、150cm×150cm以上必要であるということ。

「エレベーターの設備としてはバッチリ!」と思った方でも、乗り降りするロビーに十分なスペースがあるかどうか(荷物などが置いてないか)を確認してみてくださいね。

小さな段差や通路の広さ

次にご紹介するのは、オフィスのフロア内でもよくありがちなバリア(障壁)です。

車椅子ユーザーによっては、健常者ならば気にならない程度の小さな段差であっても通過することが難しい場合がよくあります。

部屋と部屋のあいだにドアの仕切りなどがある場合もあると思いますが、そうした小さな段差であっても、スロープなどでカバーするようにしましょう。

またエレベーターの入口についても80cm以上の幅が必要とお伝えしましたが、廊下やオフィスのドアなどが車椅子で通れる広さかどうか、もチェックしましょう。

廊下自体は十分に広さがあっても、物が置いてある場合には車椅子が通るスペースを確保できていないこともあります。

またオフィス内の座席によっては他の人のデスクや椅子があることによって移動が難しい場合があります。

なるべくドアに近い座席を使用できるようにするなど、導線を工夫することで働きやすくすることもできす。

車椅子の種類によって必要なスペースは異なりますので、心配な場合には事前に本人に確認するようにしましょう!

多機能トイレの設置

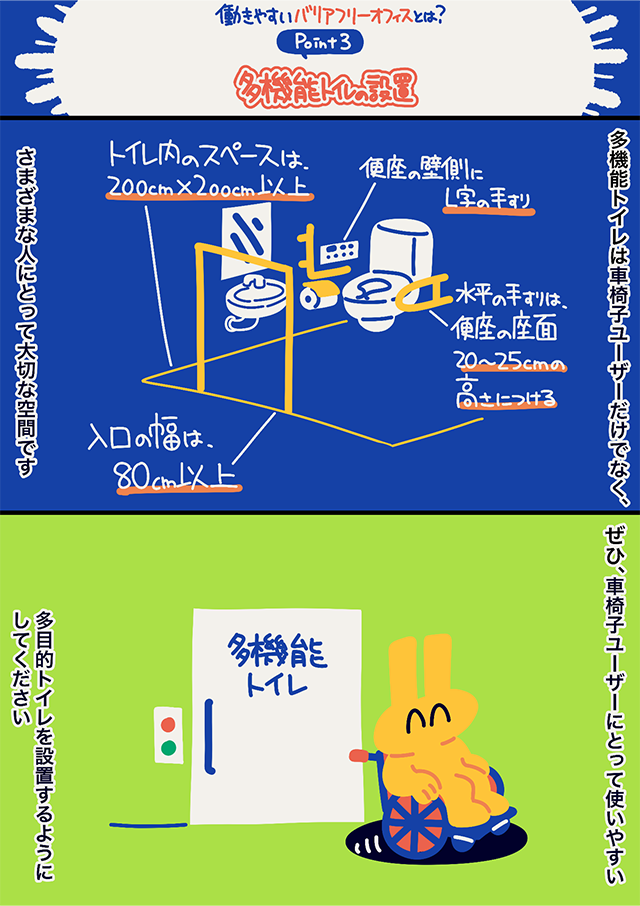

最後に、働く環境で非常に大切なトイレの機能について解説します。

駅や商業施設で、「だれでもトイレ」や「多目的トイレ」を目にしたことがあると思います。

車椅子ユーザーだけでなく、小さな子ども連れの保護者、高齢者、排泄障がいを持った方、そして既存の男女のトイレを使いづらいと感じるトランスジェンダーの方にとっても、とても大切な空間です。

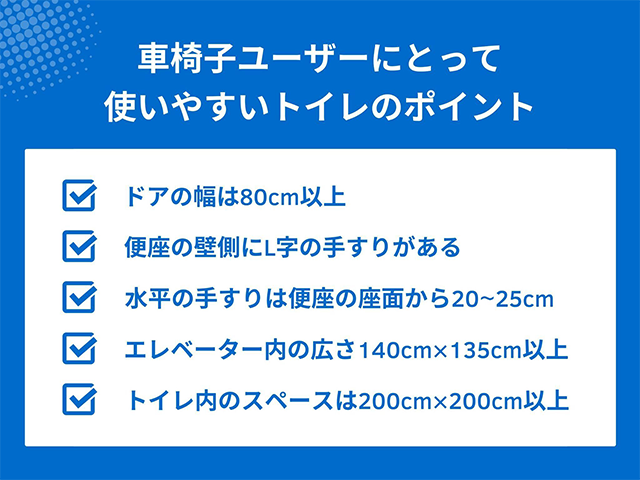

「少し広めのトイレ」程度のイメージしか持っていない方もいるかもしれませんが、具体的には、多目的トイレの機能のポイントとして以下のものがあげられます。

● 入り口の幅が80cm以上

● 便座の壁側にL字の手すりがある

● 水平の手すりは、便座の座面が20~25cmの高さにつける

● トイレ内のスペースが200cm×200cm以上あること

車椅子ユーザーにとっては、トイレのドアの開け締めがしやすいことも必要になります。

誰もが必要とするトイレですが、実はその空間や施設において「想定されていない誰かを排除してしまう」ことが起こりがちのものでもあります。

健康に直結する問題でもありますし、トイレを我慢しなければならない状況では仕事に集中することは難しいですよね。

ぜひ、車椅子ユーザーにとって使いやすい多目的トイレを設置するようにしてください。

車椅子ユーザーにとっての働きやすい職場については、こちらの記事もぜひチェックしてみてください。

電動車いすの身体障がい者にとって働きやすい職場に欠かせないポイント!職場環境編②

まとめ

以上、車椅子ユーザーにとっても働きやすいオフィスの職場環境づくりとして、

● 車椅子を使う身体障がいとは?

● マンガでポイントを予習

● エレベータの設置/ボタンの位置

● 多目的トイレ

● 通路/デスクの高さ

● まとめ

にわけてご説明してきました。

この記事で紹介したポイント以外にも、企業や車椅子ユーザーによっては必要な配慮のポイントはたくさんあります。

「実際にどのような働きづらさがあるか」については、車椅子ユーザーの従業員と相談することが大切です。

車椅子ユーザーも安心して働けるバリアフリーな職場づくりのために、この記事を参考にしていただけるとうれしいです。

新着記事

新着記事

いますぐチェック

いますぐチェック