きこえる人のようにしゃべること~その2

頭がいい人でも聴覚障害のことは理解しにくい

![]() 1

1

![]() 1

1

2022.11.16

「きこえる人のようにしゃべること」連載コラムの第2回目です。

前回のコラムでは、「聴覚障害者は基本的に発音・発声訓練を受けている人が大半」、「きこえる人に間違われる誤解の多さ」、そして一つのケースとして、「音声でしゃべることをやめたら楽になった」と話しました。

今回は、「しゃべるのやめて楽になったあと」の前に聴覚障害者の私が「どうやって声でしゃべるのをやめていったか」

を詳しく話します。

執筆:中川 夜 Yoru Nakagawa

3年かけて声を出すのをやめていった

きっぱりとしゃべることをやめられたのは、28歳の時です。

25歳から少しずつやめていった感じでした。

25歳の時、スターバックスで筆談して注文することから始めました。

その当時の店員さんの対応も良かったため、筆談で返してくれることも多かったです。店員さんと軽い雑談もできました。

「会話がわかる!」ということは望外の喜びでした。聴者にとって想像するのは難しいかもしれませんが、それまでは社会において、私はまだまだ情報弱者なのです。

情報弱者とは、情報入手や情報利用が難しい人のことを指します。

実際の受け取る情報の差

少し話は逸れます。

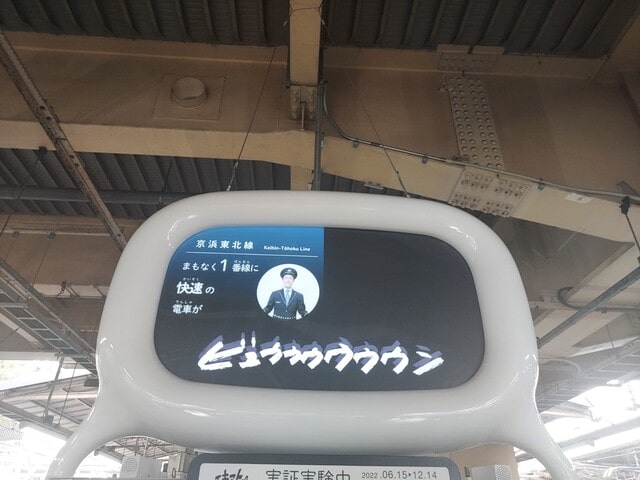

上野駅に「エキマトペ」というものが一時的に設置されています。駅のアナウンスや電車の走行音、ドアの開閉音などを文字や手話、オノマトペとして視覚的に表現する装置です。

それを見に行った時、

「何番線にどんな電車が来るのか」、

「駅員が乗客に対してどんな言葉遣いでわかりやすくアナウンスしているのか」

など、私が今まで知らなかったいろいろな情報が流れていることに初めて気付きました。

電車が入ってくる音とそれを案内するアナウンスが流れる「エキマトペ」

電車が入ってくる音とそれを案内するアナウンスが流れる「エキマトペ」

その時は、「へぇ、そうなんだ」と思いましたが、駅のホームに限らず公共施設などには多くの情報が流れ込んでいるのに、私にはその一部しか届いていないという事実に愕然としました。情報入手が難しい「情報弱者」なのです。

「きこえないというのはどうやら思ったより不便だな」

といろいろな感情が流れ込んでいく中で、諦めと共に、そう思いました。

しゃべればしゃべるほど疲れ果てた

当時、リハビリのために作業所に入った私は、その時もしゃべりませんでした。

しかし、そこにいたボランティアさんが、あるきっかけで私がしゃべれることに気付いて、「しゃべった方がいいよ」と言われました。

その通りにしたら、「わかりやすい!」と喜ばれました。

一時期、しゃべるようになりましたが、よくわからない疲労感を感じました。

その後、ステップアップした先の作業所では、「本当に全くきこえない」ことをまず相手に理解してもらおうと思って、しゃべりませんでした。

が、そこに通所し、1年後に両親が変な気をきかせて、「娘はしゃべれるんですよ」とそこのスタッフたちに伝えてしまいました。

それで、しゃべるようになりましたが、会話のズレはあるし、無視される。その辛さを緊張しながら何度も訴えました。

しかし、改善は見られるどころか、とうとう「対応が間に合わない」と事実上、切り捨てられました。

その作業所を辞めた後で

「しゃべると何だか違和感や徒労感を感じるな」

と思いました。

頭がいい人でも聴覚障害のことは理解しにくい

その後に、ボランティアですが、聴者と一緒に働く機会がありました。

その時は、「どうしてもこのボランティア先に関わりたい」と思っていたので、頑張って声を出していました。

けれど、筆談はしてくれるものの、コミュニケーションのズレが何度もありました。

頑張って頑張って、聴者らしく振る舞っても、ズレが起きました。

しかし、頑張っても、当たり前ですが、先方の求める基準以上に達していなければ、努力は無駄だったのです。

そのボランティア先の偉い人はとあるところで著名な人でしたが、「きこえない、話が通じない」という辛さは理解してもらえず、「こんなに頭がいい人でも、きこえないことがどういうことなのかわかるのは難しいのだ」と気付きました。

その人から

「きこえないことでたくさんの人に甘えていたのでしょう?」

と筆談を通して、心ない言葉を言われました。

甘えていた実感はなく、それどころか、コミュニケーションの機会が全くとれず、必ずといっていいほど人から無視されて集団の中での共同作業の経験もできなかったのです。

そう伝えても、

「それは甘えていたってことだよ」

と言われて、話は平行線になりました。

後になって、私は能力的に集団プレーで働くのが適してないことがわかりました。

個人プレーなら、指示にしたがって問題なく動けました。

そして自己分析を重ねた結果、今のライター業に落ち着いています。

思えば、私はその仕事の適性が全くなかった。その人にはたくさんの迷惑をかけていたのでしょう。

しかし、その時に言われた言葉のトゲはなかなか抜けませんでした。

ぐるぐる回った言葉

その人には、自分のこれまでの努力は取るに足らないと思われていたのでしょう。

けれど、そして取るに足らない努力だとしても、自分にとっては苦しさ以上に生きづらいと感じるものでした。

それを「甘え」と言われたのが、自分でも何だかわからなくなって、数ヶ月の間、頭の中でその人の言葉がぐるぐる回っていました。

自己嫌悪と自己否定をくり返していて、苦しみながら考えた末、

「誤解されるだけはもう嫌だ。誰に何を言われても、しゃべるのは本当にやめよう」

と踏ん切りをつけました。

このことは、

「聴者に合わせても、(自分にとっては)死ぬほど辛いだけ」

ということを痛感した出来事でした。

新着記事

新着記事

いますぐチェック

いますぐチェック