双極性障害の波を知るお話。

![]() 1

1

![]() 1

1

2023.10.23

双極性障害と診断されてから約15年ほど経ちます。

一年を通して波が数回変わるタイプでしたが、躁とうつの波は毎年ほぼ同じタイミングでやってきました。

ですが、数年前の入院から、それまでの波が少しずつ変化しました。

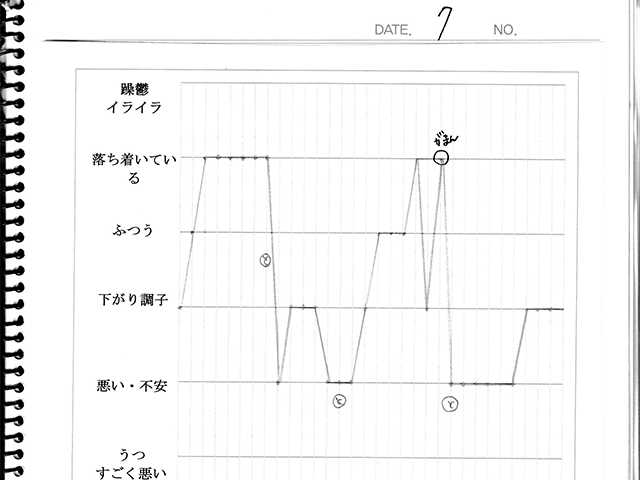

変化した後、自分の波を知るために、グラフ(体調管理グラフ)をつけることにしました。今回はその時のお話をしたいと思います。

執筆:愛

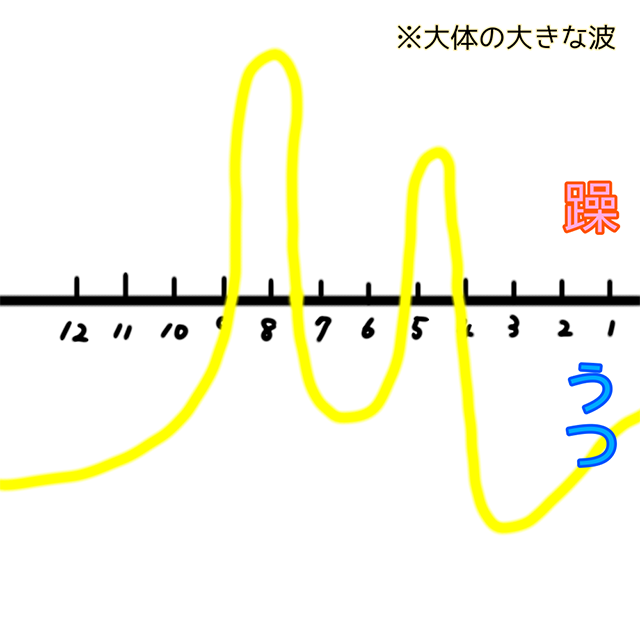

変化する前の波

波が変化する前は、上の図のように、ほぼ8月下旬、もしくは9月から下がり始め、うつの時期に入ります。

段々と下降していき、3月や4月頭頃が一番酷いうつ状態になります。

(※大きな波は図のようになりますが、その中でも細かく波がありました)

桜が咲く頃に一度上がり、梅雨時期にまた下降します。

そして夏本番になる7月後半から8月にまた躁転します。

この波が何年も定期的に訪れていたので、うつの前はそれに備えた心持ちを準備したり、動けなくなるうつ時期に反して躁の時期は、

『今しか動けないから今のうちに!!』

という心が働き、より行動的になっていました。

双極性障害の理解の難しさ

双極性障害に対して、私自身が感じる一番の難しさは、

未だに病気を理解しきれないことです。(特に躁症状)

躁とうつ、いわゆる相反するようなものを理解するには、当事者としても難しさを感じます。

うつは症状的に病気だと分かりやすいのですが、躁転すると元気に明るく活動的になるため、毎回のように

『もう治った!!』

『もう大丈夫なんじゃない!?』

と感じてしまいます。

発症した頃から数年間は、躁転すると病院に行かなくなってしまうことも多々ありました。

でも必ずやってくるうつ。その度に、

『あーまだダメだったか…』

『また同じことしてしまった…』

と思い直したりします。

それでも、未だに動ける日がやってくると、『もう大丈夫かも』と思ってしまい、これだけ病気と付き合っていながらも、私自身は理解が難しいような状態です。

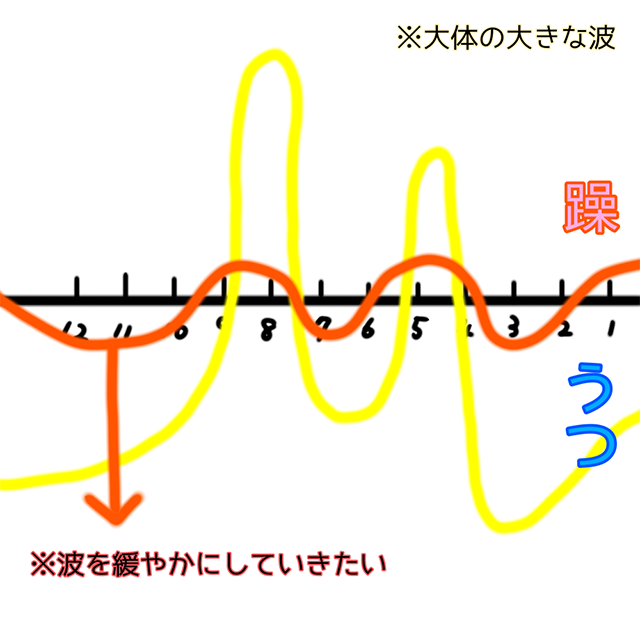

うつより躁を抑える

うつになると、私は本当に暗い方に行ってしまうため、『あぁ病気なんだ』と分かりやすく、波の大きさを緩やかにするには、うつをなんとかしなくてはいけないと長年思っていました。

ですが、入院をきっかけに変わった主治医からは、

『躁を抑えることによって反動のうつも減らしていく』

といったお話がありました。

活動的な状態を抑えるのは、実際はとても難しいのですが、少しずつ躁を抑える方針に切り替えていきました。

躁に注目をするようになると、私の躁転には特徴があるのが分かりました。

躁に変わる頃、もしくは変わった段階になると、毎回大片付けや部屋の模様替えが始まりました。

押入れやクローゼット、あらゆる棚…

中身を全て出して一気に片付ける、という行動が最初に見られることに気づきました。

そして、そこからどんどん活動的になっていきます。

まずはその行動に対して、一気に動くのではなく、少しずつ休息を入れたり、取り掛かるのを我慢したりといった訓練を始めました。

また、思いつきで動いてしまうのをなるべく減らしていくよう心掛けました。

加えて心理士さんのカウンセリングにも通っていたので、躁やうつ、そこに関わっている私の内面の部分についての対話療法もずっと続けていました。

主治医が変わり、丁寧な診察や薬の細かい調整も始まったことと、訓練を始めたこと、私自身の心の変化が大きな要因かと私自身は考えていますが、そういったことを続けるようになってから、それまで必ず決まってきていた双極性障害の波が、少しずつズレ始めることになりました。

ズレ始めたことに対して私は、

『これは…チャンスかもしれない!』

と思いました。

今まで微動だにしなかった波が変化し始めたことは、病状が変わり始めていることなのではないかと、私は前向きに捉えました。

ですが、その次の年もその次も波がズレていき、私自身もいつ躁になるかうつになるかが予測がつかないような状態になったので、これまでできていた心構えができないことに段々と不安を抱くようになりました。

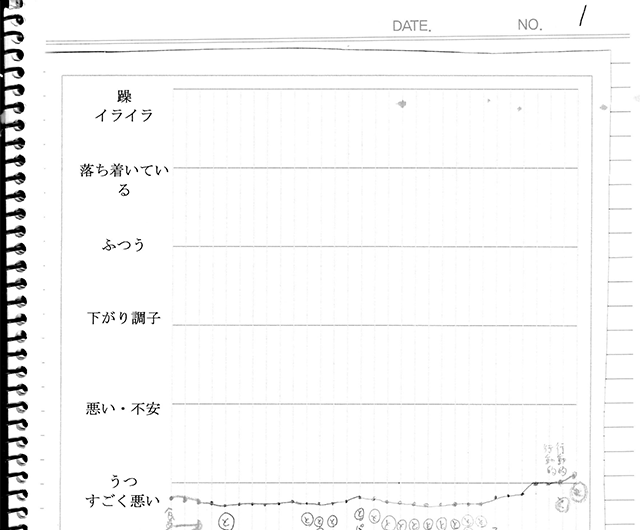

そうした不安と、もっと良くなっていきたいという思いで、一度、自分の波や体調の変化を客観的に見てみようと、体調管理グラフをつけてみることにしました。

(↓↓ 以前つけていたグラフの一部です。見にくくてすみません。)

グラフは自分で書きやすいように作り、毎日の体調の様子や、発達障害の症状、パニック発作の有無、頓服の有無などを記すようにしました。

このグラフをつけることによって、全てではないですが、私がうつに変わりやすいもののひとつに、強い我慢やストレス、自己否定が大きく関わっていることも知ることができました。

グラフをつけて客観的に見ることによって、躁・うつに変わるきっかけを見つけたり、どれだけ波の幅が大きいかなど、今まで気づかなかったようなことを知ることができました。

そして、その見えてきた部分に対して、また主治医や心理士さんと相談をして、治療を考えていくこともしました。

ちなみに分かったことは双極性障害だけでなく、他の持病や、疲れが溜まると出やすい症状、発達障害の症状の出方など、自己理解が進むことにより、そこに対して対策や対処ができるようにもなりました。

子育てなどで時間が取られていると、中々自分に注意を向けてあげられなかったり、その場その場をなんとか乗り切ってきたような状態だったので、自分の症状や本当はどれだけ無理をしているかなどにも気づく良いきっかけにもなりました。

またグラフをつけてみる

上記のグラフはしばらくしてつけるのをやめました。

理由としては、予測ですが、おそらく回復期に入ったであろうという時期に入り、その回復期はとにかく私にとって、これまでを含めてもかなりしんどい時期で、グラフをつけられるような状態ではなかったからです。

その期間は、心理士さんからも回復期に注意することを教えていただきながら、対話療法などで支えていただきました。

その当時からすると今現在は少し落ち着いています。

今少しだけ余裕ができたところで、もう一度自分の状態を客観的に見てみようかなと思い、再度グラフをつけることにしました。

今回は前回のグラフと少し変えて、今の私に合ったメモリにしています。

自分の状態を知り、変化していく自分自身と上手に付き合っていけるように、またしばらく続けてみようと思っています。

自分を知ることは、自分を大切にすることにもつながっているのだと思います。

新着記事

新着記事

いますぐチェック

いますぐチェック